A metà febbraio sono stata ad Atene per un progetto Erasmus+ intitolato “The Power of You(th)”: 27 persone di età diverse da 11 Paesi europei.

Ci siamo riuniti per la seconda volta in un anno, con l’obiettivo di ideare attività educative per gli adolescenti che parteciperanno al programma di scambio che si svolgerà in Francia a luglio.

A chi non conosce questi programmi, posso raccontare sinteticamente che si tratta di progetti collaborativi che promuovono il cambiamento sociale. In questi progetti nessuno sceglie con chi e su cosa lavorare: si sta con ciò che emerge. Ma tutti scelgono come stare in relazione con tutti gli altri. Si chiama non-formal education e sta cambiando il modo in cui guardo le relazioni.

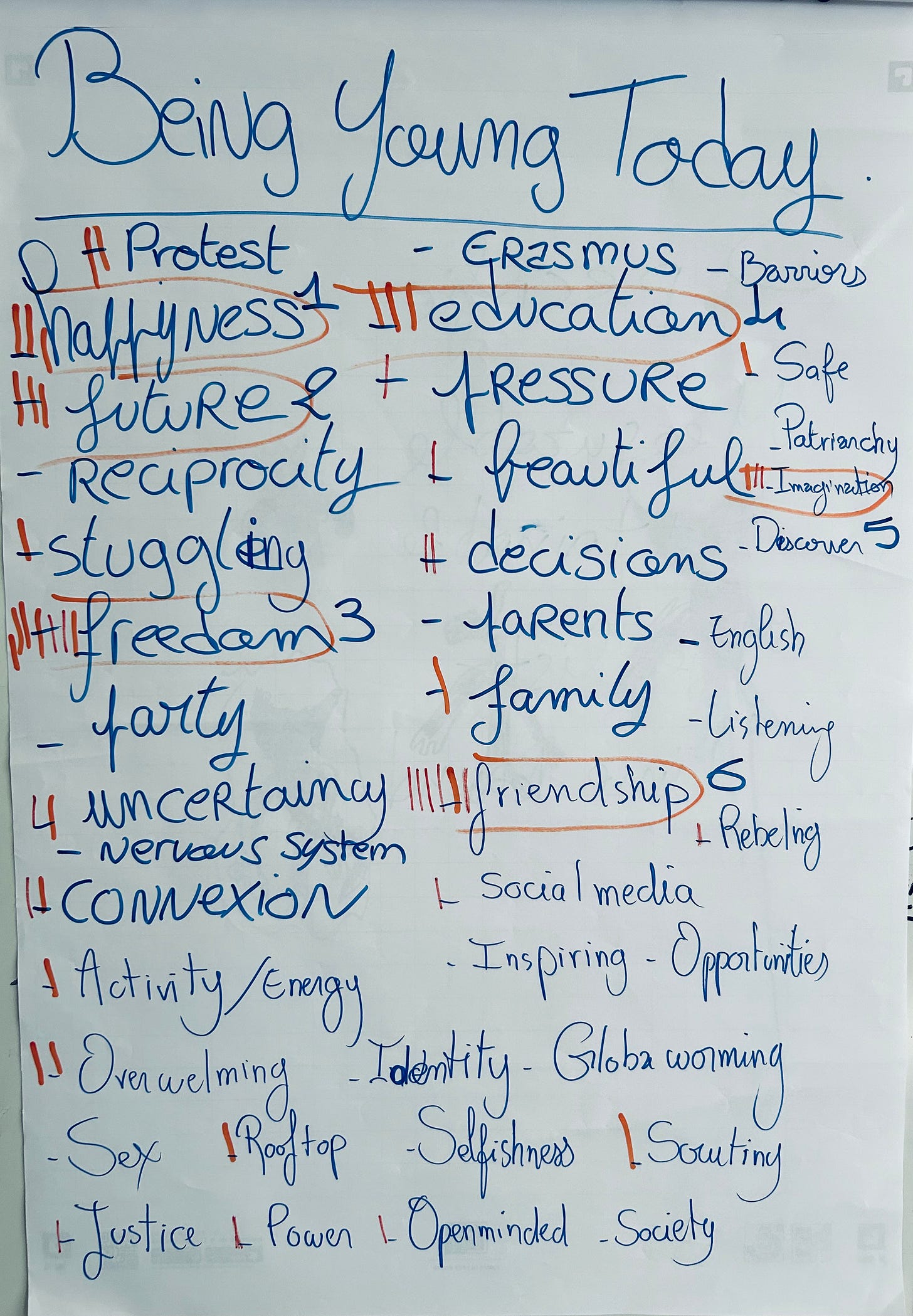

I partecipanti del gruppo con cui ho lavorato sono stati scelti in modo casuale (è intenzionale: si fa pratica nell’imparare a lavorare in modo collaborativo con chiunque). I temi delle attività che abbiamo ideato sono stati selezionati con una tecnica creativa chiamata Lotus Blossom:

abbiamo lasciato emergere le singole parole che ci venivano in mente rispetto al tema dei giovani e della loro situazione attuale;

abbiamo raccolto le singole parole su una lavagna a fogli mobili;

abbiamo selezionato in modo collettivo le parole che in quel momento ci sembravano più significative;

le abbiamo accoppiate, in modo casuale, per generare i temi di lavoro di ciascun gruppo.

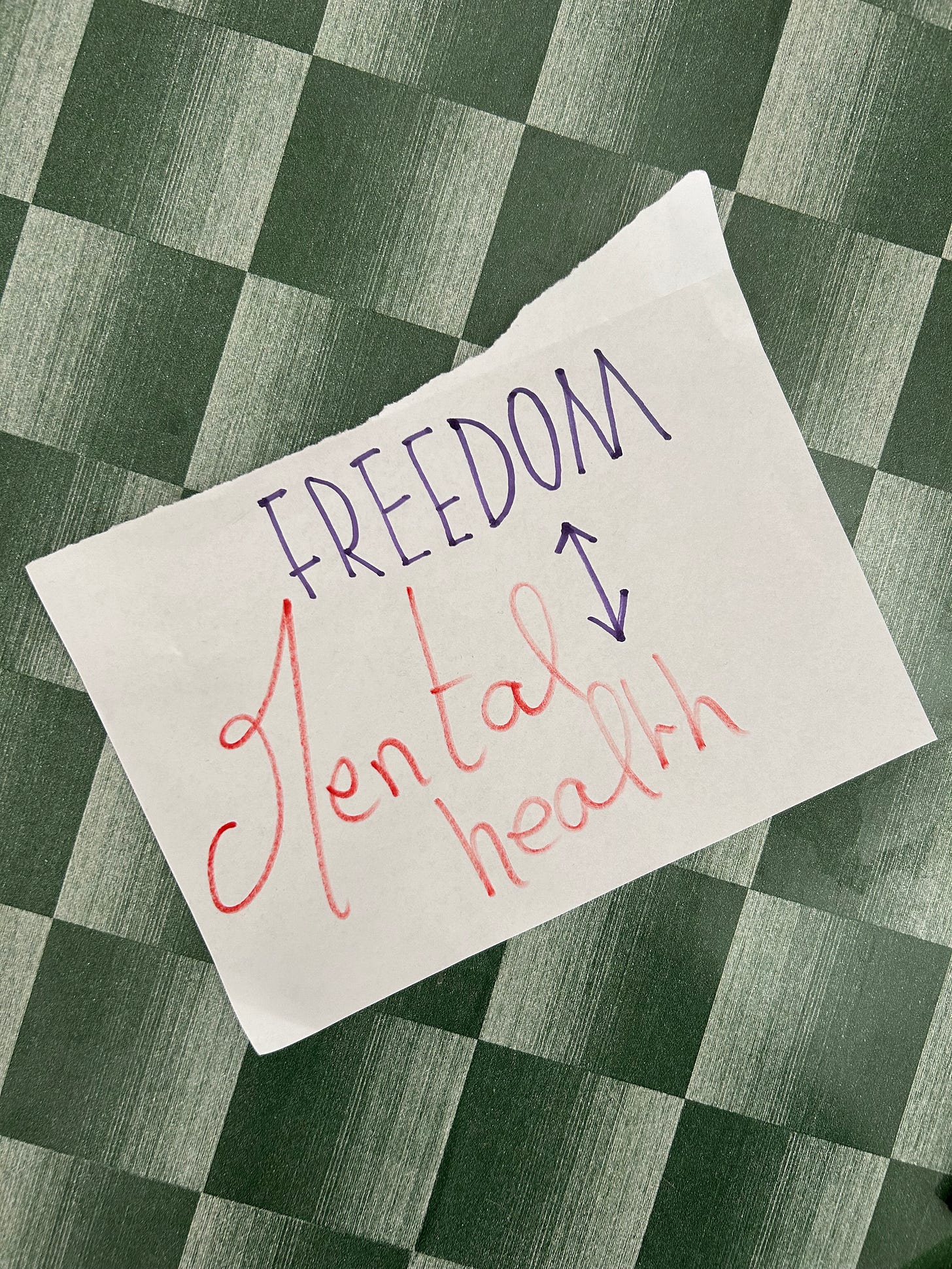

Il mio gruppo ha ricevuto due parole: Mental Health + Freedom = ideare un’attività educativa pensata per promuovere la salute mentale e la libertà.

Libertà + salute mentale

All’inizio ci è sembrata una sfida impossibile.

In che modo la salute mentale può andare d’accordo con la libertà?

Che libertà ci può essere nell’essere prigionieri dei propri pensieri e stati d’animo?

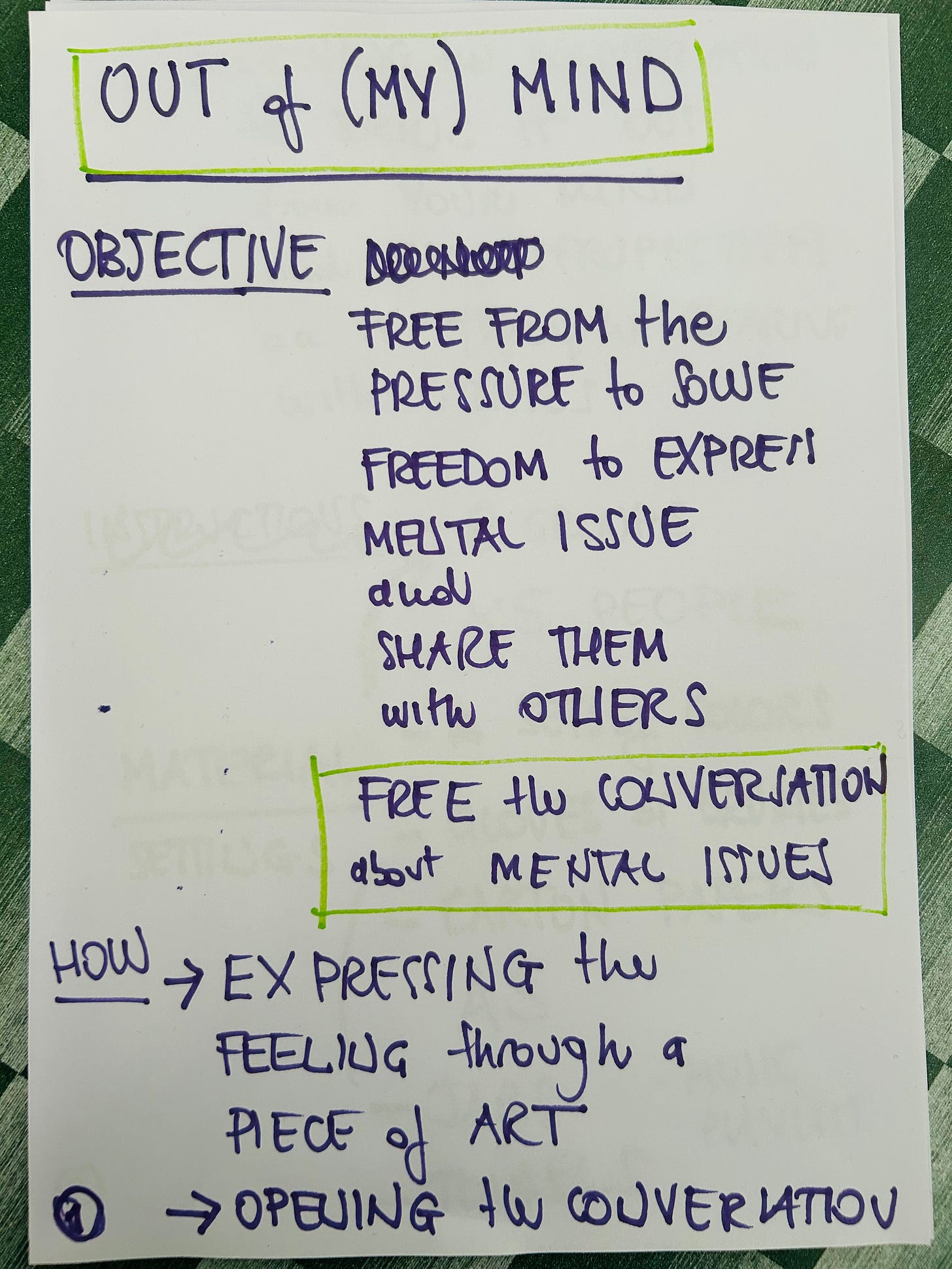

Queste domande ci hanno suggerito il gioco di parole che poi è diventato il titolo dell’attività: Out of (my) mind = libera della prigione della mia mente. Contrapposto a Out of mind = fuori di testa - come indicatore dello stato di disagio e di disequilibrio.

Nella prima fase del lavoro abbiamo fatto quello che tutti facciamo di fronte a un problema: ci siamo focalizzati nel trovare soluzioni. Tre minuti al giorno di respiro consapevole, fare attività fisica di preferenza nella natura, curare la propria alimentazione, dedicarsi a una attività manuale.

Ci siamo presto resi conto che non era quella la strada giusta: chiunque abbia vissuto uno stato di depressione o di profondo disagio sa che se si avesse la possibilità di attingere alla volontà e all’iniziativa quei momenti non si attraverserebbero affatto.

Liberare la conversazione sulla salute mentale

Ho vissuto la mia prima crisi depressiva all’età di 17 anni. Improvvisamente. Un giorno ero un’adolescente solare e socievole. Il giorno dopo la mia vita si era svuotata di significato e non riuscivo a trovare ragioni nell’essere al mondo. La chiamavo ‘crisi esistenziale’.

Anna, venticinque anni, ha incontrato questo stesso disagio a vent’anni, ma lo chiamava ‘burn out’. L’ansia era cresciuta a livelli tali che la vita le era diventata insopportabile: non riusciva più a uscire di casa, né a sostenere la minima interazione sociale.

Io, la me diciassettenne, avevo pensato di avere un qualche tipo di malfunzionamento tutto mio: nessuna amica mi sembrava sperimentasse quello stesso vuoto di senso che provavo io. Nel piccolo paese di provincia in cui vivevo non esisteva nessuna possibilità di psicoterapia. E se anche fosse esistita non sarebbe stata un’opzione: la psicoterapia era una cosa per i matti. Il risultato? Solitudine e isolamento dovuti all’impossibilità di condividere l’esperienza.

Anna, la lei ventenne, a Latvia, in una famiglia progressista, era stata immediatamente affidata alle cure di uno psichiatra e curata con gli antidepressivi per alleviare la sofferenza acuta ed evitare che i suoi comportamenti diventassero autolesionisti. Eppure, nonostante questa possibilità, stessa solitudine e stesso isolamento.

Dalle soluzioni alle relazioni

Da due punti di vita distanti per età e per provenienza, io e Anna ci siamo incontrate nella possibilità di dar voce alla nostra esperienza, di liberarla dalla vergogna e dallo stigma. Nel condividerla con gli altri due membri del gruppo abbiamo raccolto il loro punto di vista e trovato nuove consapevolezze.

“Qual è il dono che avete trovato in questa esperienza?” - ci hanno chiesto Sandra e Karar.

Anna era sorpresa: “Non ho mai pensato che potesse esserci un dono in quel momento così buio”. Poi ha cominciato a piangere. Aveva realizzato che se non avesse attraversato quella esperienza non sarebbe diventata la persona attiva e partecipe che è oggi. Era stato quel vissuto a dar luce al desiderio di lavorare in un contesto collaborativo. Ed è stata la nostra conversazione ad aver liberato questo nuovo significato.

Il futuro è nelle conversazioni

Non sono in un gran momento. Mi sveglio la mattina in una vita che è sempre più lontana da quella che avevo immaginato per me. Negli ultimi 15 anni ho dedicato tutta me stessa alla costruzione di una idea di famiglia che adesso non c’è più.

Nell’ultimo anno ho attraversato momenti così bui da non riuscire ad alzarmi dal letto per giorni. Ogni volta che mi rialzavo mi toccava confrontarmi con l’idea di un fallimento, sempre più impantanata nella narrazione di essere venuta al mondo senza il libretto di istruzioni.

Di quello che sto scoprendo sulla tristezza e sul fatto che non le permettiamo di svolgere il suo lavoro e di essere detta parlerò una prossima volta. In questa lettera mi premeva soprattutto dar voce e condividere dove sono. Non per essere compresa, incoraggiata o compatita. Ho strumenti e risorse a cui attingere. Amicizie e affetti che mi sostengono. Mi stava a cuore liberare una conversazione.

Quello che ho scoperto in Grecia mi ha fatto riflettere sul modo in cui oggi utilizziamo la comunicazione e sul modo in cui i social stanno influenzando le nostre narrazioni.

Come faccio a dare legittimità al disagio se non trovo esempi che raccontano il disagio mentre lo si sta attraversando?

Come faccio a coltivare l’idea che la confusione, la tristezza e il disorientamento sono parte fisiologica nelle transizioni?

Come faccio a non sentirmi fallita se le narrazioni che mi raggiungono arrivano sono testimonianze di persone che ce l’hanno fatta, dopo che ce l’hanno fatta?

Per un intero anno non ho trovato la posizione giusta per comunicare perché lo avrei fatto, come sto facendo adesso, da questo punto di tristezza, di incertezza e di ricerca. Ma allora come si comunica una transizione mentre la si attraversa? Semplicemente non si dovrebbe comunicare?

Nei corsi di scrittura si suggerisce di aspettare di avere la distanza giusta dalle esperienze prima di scriverne. Occorre avere un punto di vista da cui raccontare. Questa indicazione è senz’altro valida se si vuole scrivere e pubblicare un’autobiografia.

Virginia Woolf scriveva però che: “Condividere è il nostro dovere; scendere con coraggio e portare alla luce quei pensieri nascosti che sono i più malati; non nascondere nulla; non fare finta di nulla; se siamo ignoranti dirlo; se amiamo i nostri amici farglielo sapere”.

Il marketing ha orientato e ridotto la comunicazione a una funzione precisa, direzionata, informativa. Ma la comunicazione ha secondo me una funzione più originaria, al servizio della relazione.

Per questo motivo ho deciso di dar voce. Di non aspettare di avere ricette sul come fare a superare momenti come quello che sto vivendo. E di non preoccuparmi delle conseguenze che questo avrà sulla mia identità pubblica e professionale. Perché vorrei piuttosto occuparmi delle urgenze e delle sfide che questo tempo ci presenta e ritrovare una modalità di comunicazione meno direzionata a provocare reazioni e più orientata a generare connessioni, per facilitare il mutuo scambio di esperienze e co-creare conversazioni per un domani migliore.

Se ti fa piacere condividere i tuoi pensieri e la tua esperienza puoi lasciare un commento oppure scrivermi a scrivimi@serenamancini.com: sarò felice di conoscerti meglio e ti risponderò a mia volta.

Credits: la foto di copertina è di Leda Mattavelli.